29.1.06

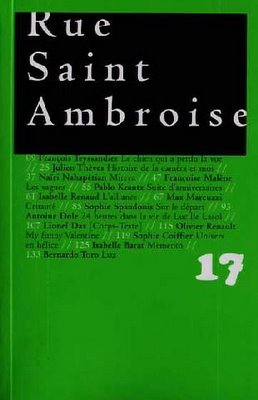

isabelle Barat

memento

Plantations de pins sous un ciel blanc, les arbres s’agrippent au bord. Diagonales jaunissantes et raidies, interdire le sous-bois, dévoiler le sous-bois, inclinées jusqu’au bout parce qu’elles n’ont pas pu tomber.

Ou sectionnées. Restent les tronçons.

Ailleurs, où la lisière n'est pas déchirée, les aiguilles depuis le sol

murent le sous-bois. L'intérieur a séché sans répit par-derrière, mousses grises se nourrissent de ces rameaux cassants et s'y accrochent.

Ces fourrures qui s’éteignent doucement m'abandonnent au noir ; les troncs se défendent des dernières branches vertes et barrent là-haut un ciel vacant et symétrique.

Ou sectionnées. Restent les tronçons.

Ailleurs, où la lisière n'est pas déchirée, les aiguilles depuis le sol

murent le sous-bois. L'intérieur a séché sans répit par-derrière, mousses grises se nourrissent de ces rameaux cassants et s'y accrochent.

Ces fourrures qui s’éteignent doucement m'abandonnent au noir ; les troncs se défendent des dernières branches vertes et barrent là-haut un ciel vacant et symétrique.

26.1.06

Naïri Nahapétian

Mireya

Le lendemain matin, j’ai eu un mal fou à me lever, comme si un poids mystérieux me clouait au lit. J’ai traîné, et pris un retard stupide, inexcusable, qui avait pour seul motif ma paresse. Dans la salle de bain, je suis tombée sur ton reflet dans la glace. Tu étais installé tranquillement sur une étagère, et tu débitais le chapelet de plaintes que tu allais désormais me servir au quotidien : « Rentrée à minuit chez toi, après avoir passé le balai dans le bar, pendant qu’Imad astique consciencieusement ses verres. Debout à six heures, pour aller ranger les plateaux du petit-déjeuner, ramasser les draps, refaire les lits, minutieusement, hein, bien au carré, impeccables. Je te rappelle, Mireya, que tu es venue en France sous le prétexte fallacieux de poursuivre tes études… »

Lionel Dax

[ Corps-Texte ]

V

22 décembre 2003

Lumière d’aube piquée d’ombres – mer irisée jaune jonquille, feu flambée, pin parasol – arbousiers nouveaux, paysage dune théâtre, vieil océan météo horizon, visions élargies du monde – mon corps se tient là devant l’immensité, le temps du texte se ralentit, fait du silence un accord.

VI

24 décembre 2003

Brise le soir, flux haletant du soir des fêtes – les boutiques brillent – tout est or, joyaux alléchants, surprise du strass, paillettes de gloires, champagne alentours – illusion magie, Prince de la falsification…

VII

28 décembre 2003

Soleil voilé d’hiver – sauts de chevaux manège – obstacles – écuyères nymphes, sabots sur sable, galop tenue belle allure, l’air bleu de l’océan, le vert pin pas loin – femmes et chevaux : amours collées.

Antoine Dole

24 heures dans la vie de Lucille Lasol

01h12

La trouve. La ramasse. Des visages qu’elle ne connaît pas. Peut à peine les voir. Défigurés. Défigurés par la peine, le dégoût. La regardent, l’observent. Une main pour cacher les bouches tordues. Ne comprennent pas la scène. Ce qu’il se passe. Images clichées bloquent sur écran noir, se succèdent. Plissent les yeux, spectacle aveuglant rayonne, rayonne tant qu’il en brûle l’esprit, laisse marque indélébile derrière rétines insouciantes et connes, peint en noir les certitudes de môme d’une vie belle et sans danger. Se souviendront toujours. Jour où leurs cœurs ont cessé de battre un instant pour contempler. Ce que c’est. Ce qui n’arrive qu’aux autres. Que dans les journaux. Comment ça éclabousse leurs vies. Le quotidien. Ne pensaient pas. Ne pensaient pas se faire mordre par réalité brute, les crocs de vie sauvage. Rentrent d’une soirée entre amis. Un peu bu, mais très vite ça passe. Puisent dans l’image comme café noir. Les murs qui tanguent redeviennent droits comme des piquets, font silence. Voient. Voient la pauvre fille. Elle n’a plus de visage. Allongée. Vautrée, défaite.

1.1.06

Sophie Coiffier

Univers en hélice

L’image est prise en contre-plongée. L’opérateur rend l’intimité de la scène en se tenant juste au-dessus de la femme. La femme porte un pull léger en mohair comme une caresse au-dessus d’une jupe droite beige. Sa mise est sobre, elle se penche, elle va comme pour faire une galipette, une roulade avant. Elle se penche comme pour accomplir un geste enfantin, mais elle est légèrement engoncée dans sa jupe droite. Ses mouvements s’en trouvent ralentis. Alors elle penche ses jambes de côté. Elle semble vouloir faire une galipette en amazone. Comme cela est impossible, elle finit par tomber un peu mollement sur la moquette. Le plan suivant aurait dû la montrer en train de rire. Comme si, retrouvant des gestes enfantins, elle avait, dans sa maladresse à le faire, réussi à puiser ce rire toutes dents dehors, dans une attitude de joie rare.

Françoise Malène

Les vagues

rien

rien

on est rien

bon sang rien du tout

elle le crie et moi face à elle

calme-toi je voudrais dire

mais on n’arrête pas l’imprécation

le bras noueux levé

à quoi ça sert d’avoir voulu

s’il reste rien

calme-toi

je voudrais lui dire

mais on ne fait pas baisser le poing levé

pas seulement par désespoir à cause de l’horreur du trou mais en défi à l’autre là-haut qui ne saurait s’en tirer en n’étant pas il doit entendre au moins qu’avec elle ça ne prend pas la mascarade la comédie

non on n’est rien

puisqu’on finit comme des chiens au fond du trou

elle le clame

perdue

très petite

au creux du fauteuil

Julien Thèves

Histoire de la caméra et moi

Tu m’as filmé.

Hier.

Je bouchais les trous moi du chantier Bouygues. Tu m’as filmé et t’es parti, j’espère que je pourrai voir le film. Tu as dit que tu m’inviterais.

C’est quand, la projection ?

J’ai hâte.

Tu m’as filmé, un jeune ouvrier qui bouge bien dans un chantier avec au fond un paysage de cheminées, du soleil. Ca t’a plu ? T’es content ? T’es resté 5 minutes devant moi avec ta caméra et moi je travaillais, je pensais, qu’est ce qui faut pas faire maintenant, en plus de boucher les trous. En plus on se fait filmer…

Il paraît que t’es dans une école de cinéma ?

Je t’ai trouvé sympa, quand je t’ai vu.

J’ai travaillé et tu m’as filmé, ça a pas duré longtemps, mais j’ai pensé à faire attention on sait jamais – des fois que le film passe à la télé ou qu’on me remarque. Tu m’as choisi parce que je travaille bien.

J’en suis sûr.

On me dit aussi que je suis beau.

Je sais.

On s’est pas revus.

J’attends.

J’attends que tu m’appelles, pour la projection t’as dit, ce sera bientôt, « je vous inviterai », avec un sourire.

T’es venu avec le chef ce jour là, un de ceux qu’on voit pas souvent, j’ai pas pu refuser. J’ai préféré me plier, obéir au truc qui font que les mecs en costume viennent nous voir un peu comme des bêtes sauvages ici, même quand ils nous serrent la main, et ils détournent les yeux. Ils viennent nous voir travailler et si le chantier avance. Des fois ils nous appellent par nos prénoms. Nous on dit Monsieur, oui Monsieur, merci.

Pablo Krantz

Oh non, maman, je ne veux pas aller dire bonjour aux invités. Je sais que c’est mon anniversaire, mais je ne veux pas entendre la voix sévère et enrouée de mon grand-père le médecin m’interroger maladroitement à propos de mon mariage. Je sais que le vieil ami de la famille, l’avocat Espinel, est venu, qu’il voudra vérifier si je suis déjà un homme en m’examinant de ses yeux de caoutchouc desséché. Il se mettra debout avec une courtoisie étudiée, il me tendra sa main brunâtre, tachetée de l’encre des tribunaux, et m’invitera à m’asseoir tandis que tout le monde sourira et que moi je n’aurai qu’une envie : me retrouver à des milliers de kilomètres de là. Non, je ne veux pas aller dire bonjour aux invités.

Max Marcuzzi

Cruauté

- Tu me passes l’appareil photo ? dit-elle, je voudrais le photographier avec la tortue.

Tom s’approcha pour regarder la petite bête.

- Mais elle est morte ! dit-il.

- T’as l’appareil ?

- Tu vas pas photographier notre fils avec une tortue crevée quand même !

- Mais il verra pas qu’elle est crevée ! dit Bérénice.

- Tu vas pas photographier notre fils avec une tortue crevée quand même !

- Mais il verra pas qu’elle est crevée ! dit Bérénice.

- Il n’est pas si débile, et c’est tout sale, lâche ça !

- Fais pas ta chochotte, ça lui fera des souvenirs !

- C’est bidon ! Je ne veux pas qu’il ait des souvenirs truqués !

- Oh oui ! oh oui ! mon chéri, dit Bérénice en baisant la joue dodue et veloutée d’Hector, on va la remettre dans l’eau, la petite tortue ! Viens nous photographier, Tom ! On va remettre la tortue dans l’eau !

- Mais elle est crevée ! lança-t-il à Bérénice qui déjà s’éloignait.

- On va la ressusciter, hein mon trésor !

- On va la ressusciter, hein mon trésor !

Isabelle Renaud

L'alliance

Marie-Rose à présent regardait la plage. La lumière changeante, indécise, voilait et dorait par à-coups les dizaines de corps bruns, presque nus, qui se côtoyaient passivement là. Marie-Rose observait les femmes. Leurs seins nus en forme de poire, de sac, ou pleins encore chez les plus jeunes, légers comme de petits ballons. Mais c’était bizarre… Alors qu’autrefois, elle imaginait instinctivement la main aimantée de l’homme autour de ces poitrines, aujourd’hui, elle n’y voyait que des outres à lait. Elle jaugeait, sans le vouloir, l’ampleur du réservoir, l’abondance supposée de la production, la souplesse de l’embout… et ces mamelles huilées, inutiles, offertes au regard comme autant d’objet d’art, lui semblèrent vaguement obscènes. Elle s’allongea et ferma les yeux, laissant se disperser les pensées parasites. Une chaude paresse faisait son corps plus lourd, incrusté contre le poil rêche de la serviette.

L’explosion de gouttes fraîches sur ses paupières la réveilla.

- Tu devrais y aller ! Elle est super !

Olivier Renault

My funny Valentine

C’est une autre façon d’habiter le silence. Accord plaqué, quelques notes égrenées, glaçons sonores virant aux gouttelettes cristallines, dans l’écho des accords. Une trentaine de secondes de ces gouttes d’ivoire, puis le son de Miles. Grave, ample, montant douloureusement dans l’aigu, puis redescendant tristement. Serrant le cœur, l’étirant comme ce souffle transmuté en musique. Ensemble, vers la minute de jeu, Ron Carter et Tony Williams entrent avant que la note, s’épanouissant, s’élargissant, ne meure. Basse et cymbales. Balais. Piano pondéré.

Crachotements, miaulement dans le cuivre. Douce agonie sous les perles de Hancock : éclats de poivre frais. Puis sursaut, ponctuations lumineuses, explosion de la trompette ouverte qui appelle la rythmique : ils arrivent, attention, ils arrivent. Tony Williams pousse doucement l’ensemble par de souples polyrythmes. Il reste encore 12 minutes de bonheur absolu pour les spectateurs du Philarmonic Hall.

Sophie Spandonis

S. Spandonis

S. Spandonis Sur le départ

Le hall de l’aéroport. Je traîne mon sac derrière moi d’un pas allègre jusqu’au lieu indiqué sur le papier. Toujours le même pincement au cœur, la même excitation. Pourtant je ne me souviens plus de mon premier voyage en avion. Je devrais être blasée. Adolescente, je voulais devenir pilote de ligne, sans doute parce ce n’était pas encore un métier de femme, et que ça le rendait intéressant en soi. Plus qu’hôtesse de l’air en l’occurrence. Circonstance atténuante : je ne connaissais pas encore La Peau douce. J’aimais regarder les nuages d’au-dessus, le blanc à perte de vue sans plus de terre en dessous. Les nuages, parce qu’enfant je les pensais nécessaires pour servir d’appui à l’immense échelle que l’on inventerait un jour pour monter très haut. J’en ai gardé l’image qu’en cas de chute, l’avion trouverait à s’y poser. J’y crois encore un peu. Je crois aussi que mourir en avion serait une belle mort. La seule que j’envisage sérieusement. Peut-être parce qu’on est déjà nulle part, en suspension dans la durée, sans autre repère que de se voir servir un plateau de petit déjeuner à une heure du matin. Piloter, embarquer des gens entre ciel et terre, les mener à destination... un peu pareil que de raconter des histoires... Et puis j’aimais cette idée de partir et revenir périodiquement. Prendre l’air...

François Teyssandier

Le chien qui a perdu la vue

- Qu’est-ce que vous voulez ? demanda la femme d’une voix grêle.

- Je viens juste vous rendre une visite, répondis-je en rougissant.

- Ah ? - Une simple visite de courtoisie…

- De courtoisie ?

- Voilà ! m’exclamai-je sottement, ne trouvant rien à dire de plus.

- Il est un peu tôt, non ? répliqua la femme en ouvrant davantage la porte.

- Je suis venu par le premier train, balbutiai-je… Comme si ce fait, en soi, était une circonstance atténuante, et excusait le dérangement que semblait avoir provoqué ma venue un peu trop matinale.

- Vous avez bien du courage ! s’écria la femme, d’un ton à la fois admiratif et réprobateur.

- En effet, mais je ne conduis pas…

- Vous n’avez pas de voiture ?

- Je n’ai surtout pas le permis !

- Oh, ça n’empêche pas de conduire…

- Non, bien sûr, mais c’est un peu risqué…

- Je n’ai surtout pas le permis !

- Oh, ça n’empêche pas de conduire…

- Non, bien sûr, mais c’est un peu risqué…

- Les trains sont épouvantablement lents, n’est-ce pas ? rétorqua la femme d’une voix triste, comme si elle se parlait à elle-même.

- J’ai pu le constater, en effet…

- En plus, ils n’arrivent jamais à l’heure !

- C’est parce qu’ils partent souvent en retard…

- Et ils sont sales, affreusement sales, vous ne trouvez pas ?

- Sales et inconfortables, c’est vrai, concédai-je pour lui faire plaisir.

- Sales et inconfortables, c’est vrai, concédai-je pour lui faire plaisir.

- Et je ne parle pas, bien sûr, des répugnantes odeurs de pieds et d’aisselles qui imprègnent les wagons. A croire que les gens qui voyagent ne se lavent jamais !

- Ils le font peut-être exprès pour avoir davantage de place !

- Mais le plus désagréable, voyez-vous monsieur, c’est quand ils sortent sur le coup de midi leurs abominables sandwichs !

- En effet… - C’est à vous couper l’appétit !

L'auteur par himself

Bernardo Toro

B. Radic

B. RadicLuz

Quand je pense à la mer j’entends les vagues, quand je n’y pense plus la mer se tait, mais alors les aiguilles du réveil se mettent à sonner. Et il faut que je repense aux vagues pour les faire taire. Mais quand je pense à moi aucun bruit ne se fait. Et il me vient une envie folle, un besoin impérieux d’entendre

Ma langue comme le cordon d’une cloche qui pendille. Je ne tire pas dessus, je reste là, dans le noir, les bras en croix, le nez tourné vers le plafond en attendant que le sommeil veuille bien me vider de moi-même

Nom, prénom, devoirs à terminer,

et je me parle avec l’ancienne voix de ma mère

— Quoi, ma fille ?

Ma langue comme le cordon d’une cloche qui pendille. Je ne tire pas dessus, je reste là, dans le noir, les bras en croix, le nez tourné vers le plafond en attendant que le sommeil veuille bien me vider de moi-même

Nom, prénom, devoirs à terminer,

et je me parle avec l’ancienne voix de ma mère

— Quoi, ma fille ?

— Mais pourquoi tu me demandes alors que tu sais toujours tout ?